2018年02月27日

ちょっと前の包丁の歴史

少しだけ懐かしい包丁をご紹介。

子供の頃、家ではこんな包丁を使っていました。

画像商品少しだけハイカラにはなっていますが、安来白紙、菜切り(黒打)です。

この形の包丁はアニメ「この世界の片隅に」に登場してますね、。

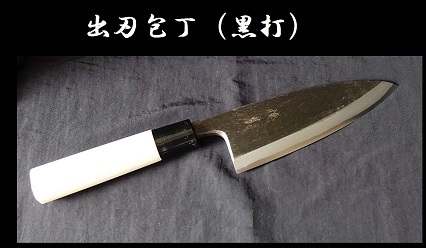

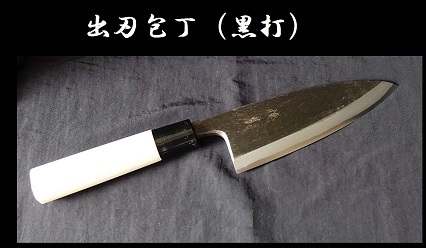

少し大き目の切り身は適宜捌いて、おとなりさんと分けて食べていました、安来白紙、出刃(黒打)です。

実家は静岡県三島市。

驚くかも知れませんが、切り身で購入した、イルカを食べていました。

母親がサイの目に切り分け、なすと煮て食べました。

味付けは味噌あじ。

苦手でしたが。(笑い)

同じくカツオの角煮もこの出刃で切り分け、煮つけてくれました。

これは絶品でしたが、父親に子供には毒だ、なんて言われてましたね。

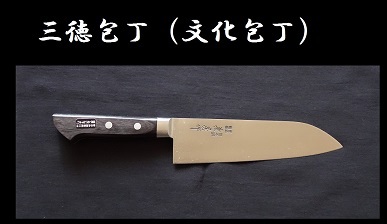

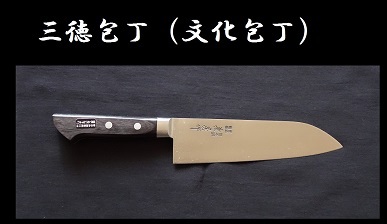

その後、少しだけ文化的な生活様式になり、肉、野菜、魚も多く売られ

包丁も文化包丁(三徳包丁)が出てくる様になりました。

刃物の事業部前身、浅草の金物問屋での武勇伝。

作った包丁が初代の江上料理包丁。

今も変わらぬオープニング曲で始まる、NHKきょうの料理。

その中で家庭料理をワンランク上げる事にも努力された江上トミさん。

包丁も少しハイカラな匂いがします。

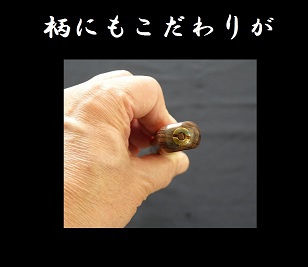

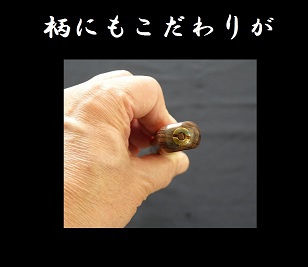

関の技も素晴らしく、なんと柄がネジ止めではありません。

見えない部分に止めネジが。

今も生きてるかな?関の技。

注)NHKきょうの料理のオープニング曲は冨田勲さんの作曲で題名は

ずばり、きょうの料理ですね。

先代達はその時代に沿って変化して行く、食文化などを敏感に嗅ぎ取り

大手百貨店さんのバイヤーさん、TV局ディレクターさんと共同で新しい洋包丁セットを作り

業界初めてのTV通販(森光子さん司会のワイドショー内)を行いました。

毎日の様に関から届く包丁の荷物。

岐阜県関市の洋包丁発展にも寄与したそうです。

それが今では材質やデザインの変化で、

菜切包丁も

三徳包丁も

こんなにハイカラです。

子供の頃、家ではこんな包丁を使っていました。

画像商品少しだけハイカラにはなっていますが、安来白紙、菜切り(黒打)です。

この形の包丁はアニメ「この世界の片隅に」に登場してますね、。

少し大き目の切り身は適宜捌いて、おとなりさんと分けて食べていました、安来白紙、出刃(黒打)です。

実家は静岡県三島市。

驚くかも知れませんが、切り身で購入した、イルカを食べていました。

母親がサイの目に切り分け、なすと煮て食べました。

味付けは味噌あじ。

苦手でしたが。(笑い)

同じくカツオの角煮もこの出刃で切り分け、煮つけてくれました。

これは絶品でしたが、父親に子供には毒だ、なんて言われてましたね。

その後、少しだけ文化的な生活様式になり、肉、野菜、魚も多く売られ

包丁も文化包丁(三徳包丁)が出てくる様になりました。

刃物の事業部前身、浅草の金物問屋での武勇伝。

作った包丁が初代の江上料理包丁。

今も変わらぬオープニング曲で始まる、NHKきょうの料理。

その中で家庭料理をワンランク上げる事にも努力された江上トミさん。

包丁も少しハイカラな匂いがします。

関の技も素晴らしく、なんと柄がネジ止めではありません。

見えない部分に止めネジが。

今も生きてるかな?関の技。

注)NHKきょうの料理のオープニング曲は冨田勲さんの作曲で題名は

ずばり、きょうの料理ですね。

先代達はその時代に沿って変化して行く、食文化などを敏感に嗅ぎ取り

大手百貨店さんのバイヤーさん、TV局ディレクターさんと共同で新しい洋包丁セットを作り

業界初めてのTV通販(森光子さん司会のワイドショー内)を行いました。

毎日の様に関から届く包丁の荷物。

岐阜県関市の洋包丁発展にも寄与したそうです。

それが今では材質やデザインの変化で、

菜切包丁も

三徳包丁も

こんなにハイカラです。

Posted by 輝 at

15:46

│Comments(0)

2018年02月26日

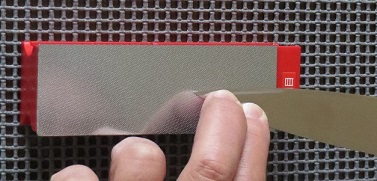

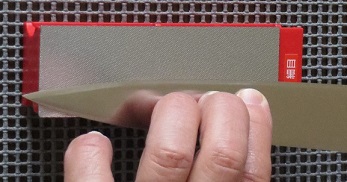

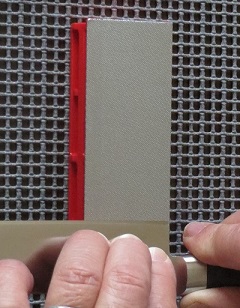

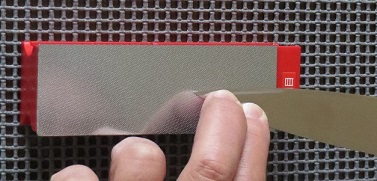

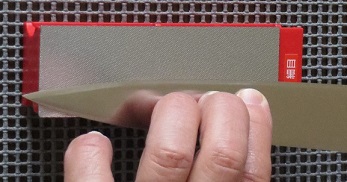

ダイヤモンド砥石でカービングナイフを砥いでみました

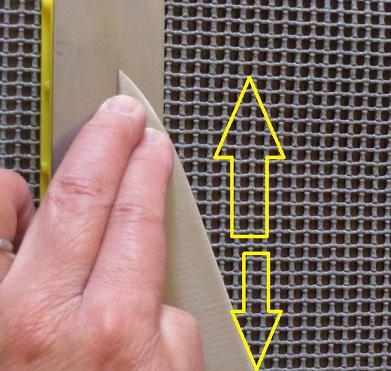

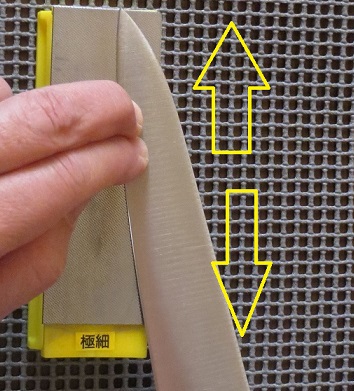

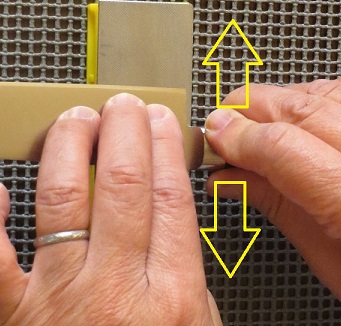

DIA極細目で極小、極薄のナイフを砥いで見る。

カービングナイフは切っ先から2,3cmの切れ味が大切。

スーーット刃先が入れば作品の出来栄えも良いものに。

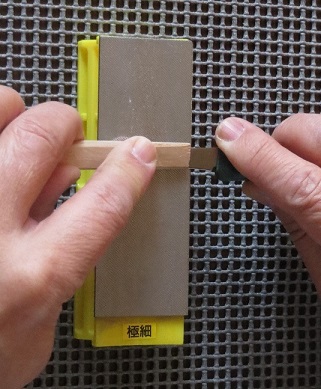

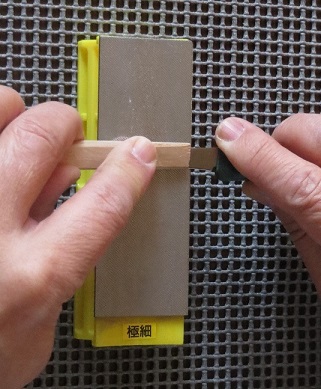

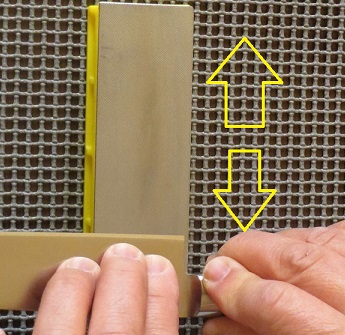

ブレードが薄いので治具を使わないと砥ぎにくいカービングナイフ。

DIA極細目で砥ぐときにDIA砥石面にも水をかけて砥いで見る事にしました。

明らかにスムーズで研磨力も少し落ち着いていました。

これなら砥ぎ過ぎることも防げるはず。

極小、極薄のナイフの場合は最初から水をかけて砥いだ方が良いです。

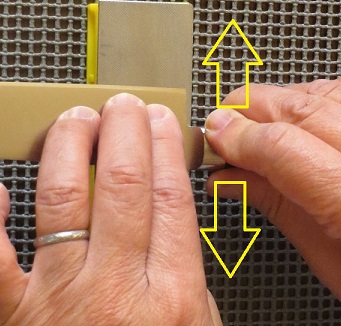

木の棒(トグジグ君)も活躍します。

なければ割り箸(割らずに使う)で代用できます。

砥ぎの補助用具(治具)を自作して、使う事は宮大工さんから教えていただきました。

カンナ、ノミなどを砥ぐ場合には使うそうです。

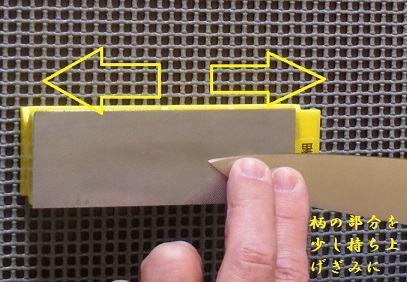

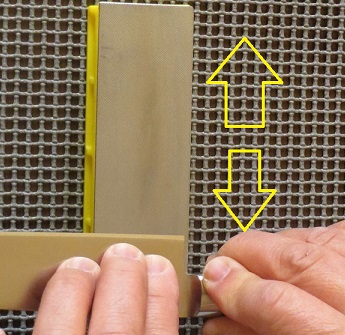

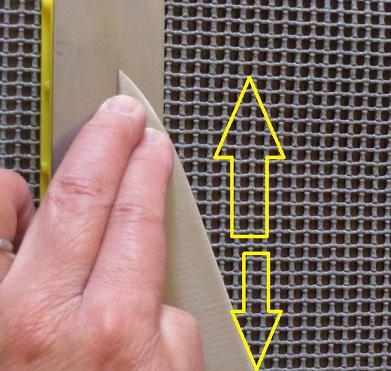

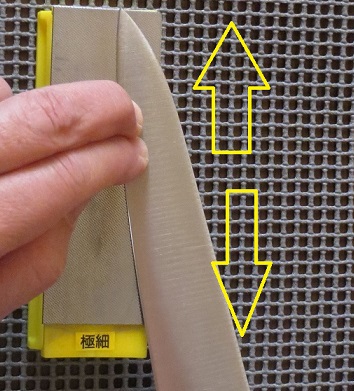

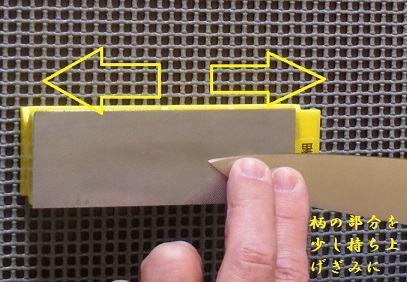

砥ぎの工程はこんな感じです。

撮影の便宜上、DIA砥石面には水をかけてはありませんのでご理解下さい。

コツは刃先を押さえて峯部分を少し浮かして砥ぐ事です。

登場したナイフはスタジオサイアムさんのオリジナルナイフです。

鋭い切れ味と美しいフォルムのカービングナイフです。

スタジオ・サイアム

カービングナイフは切っ先から2,3cmの切れ味が大切。

スーーット刃先が入れば作品の出来栄えも良いものに。

ブレードが薄いので治具を使わないと砥ぎにくいカービングナイフ。

DIA極細目で砥ぐときにDIA砥石面にも水をかけて砥いで見る事にしました。

明らかにスムーズで研磨力も少し落ち着いていました。

これなら砥ぎ過ぎることも防げるはず。

極小、極薄のナイフの場合は最初から水をかけて砥いだ方が良いです。

木の棒(トグジグ君)も活躍します。

なければ割り箸(割らずに使う)で代用できます。

砥ぎの補助用具(治具)を自作して、使う事は宮大工さんから教えていただきました。

カンナ、ノミなどを砥ぐ場合には使うそうです。

砥ぎの工程はこんな感じです。

撮影の便宜上、DIA砥石面には水をかけてはありませんのでご理解下さい。

コツは刃先を押さえて峯部分を少し浮かして砥ぐ事です。

登場したナイフはスタジオサイアムさんのオリジナルナイフです。

鋭い切れ味と美しいフォルムのカービングナイフです。

スタジオ・サイアム

Posted by 輝 at

09:34

│Comments(0)

2018年02月24日

ダイヤモンド砥石(小型)ここまで気づいた事

・砥ぐとは(何を使っても砥ぐ時の前提)

削る、磨く事

削ると金属臭が出るので、調理の直前には行わない

・試した結果は

やはり細目か極細目が良いと思います

荒目、中目は使い方が微妙に難しいので

・上から押す力

この加減で研磨力が変わる

細目でも押さえ方で極細目に近い研磨力に

水をかける事で研磨力の調整も出来る

・前に押し出す距離

砥ぎの場合、砥石面を広く使うべきだと言われていますが、

DIAに限り、距離を短く(ちょこちょこ)砥ぐ事もありです

砥げ具合を見ながら、確認しながらが良いと思います

・女性向き?

弱い力で砥ぐ為、女性向きかも知れません

ソフトパワーが良いと感じる理由は、滑り止めシート

を下にひいても前に強く押しすぎると、DIAの手元側が

浮いて前にのめり加減になるので注意です

・DIAは面直しは要らない、出来ないので

・刃物の材質との相性があると思う

ステンレス系(銀3・V金含む)との相性は良い

・使い方いろいろ、工夫次第

縦・横・手持ちなど

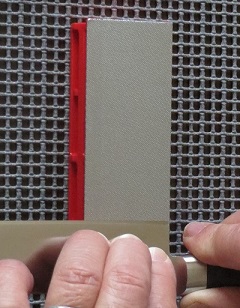

断然おすすめは縦砥ぎ、横砥ぎ

これならDIA面と峰部分の浮かせる角度が保ちやすく

初心者でも上手く砥げる

・ステンレス系の場合には毎日砥ぐ必要はない

精々週一でしょうか

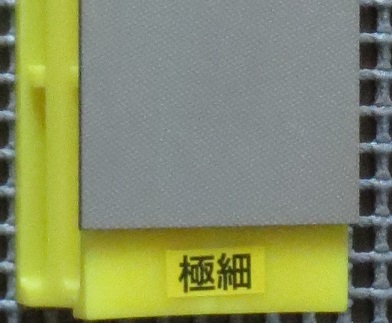

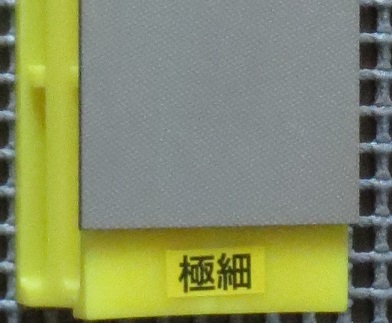

・極細目か細目か

比較的切れ味が保たれているナイフ類の場合は

極細目DIA面に少量の水をかけて砥ぐ事がおすすめ

その場合には3日に一度程度の砥ぎなら完璧

切れる刃物で料理も美味しくなります

・使用後の手入れは忘れずに

綺麗に砥ぎカスを洗いましょう

DIAの場合には砥ぎかすはすべて鋼ですので

削る、磨く事

削ると金属臭が出るので、調理の直前には行わない

・試した結果は

やはり細目か極細目が良いと思います

荒目、中目は使い方が微妙に難しいので

・上から押す力

この加減で研磨力が変わる

細目でも押さえ方で極細目に近い研磨力に

水をかける事で研磨力の調整も出来る

・前に押し出す距離

砥ぎの場合、砥石面を広く使うべきだと言われていますが、

DIAに限り、距離を短く(ちょこちょこ)砥ぐ事もありです

砥げ具合を見ながら、確認しながらが良いと思います

・女性向き?

弱い力で砥ぐ為、女性向きかも知れません

ソフトパワーが良いと感じる理由は、滑り止めシート

を下にひいても前に強く押しすぎると、DIAの手元側が

浮いて前にのめり加減になるので注意です

・DIAは面直しは要らない、出来ないので

・刃物の材質との相性があると思う

ステンレス系(銀3・V金含む)との相性は良い

・使い方いろいろ、工夫次第

縦・横・手持ちなど

断然おすすめは縦砥ぎ、横砥ぎ

これならDIA面と峰部分の浮かせる角度が保ちやすく

初心者でも上手く砥げる

・ステンレス系の場合には毎日砥ぐ必要はない

精々週一でしょうか

・極細目か細目か

比較的切れ味が保たれているナイフ類の場合は

極細目DIA面に少量の水をかけて砥ぐ事がおすすめ

その場合には3日に一度程度の砥ぎなら完璧

切れる刃物で料理も美味しくなります

・使用後の手入れは忘れずに

綺麗に砥ぎカスを洗いましょう

DIAの場合には砥ぎかすはすべて鋼ですので

Posted by 輝 at

08:13

│Comments(0)

2018年02月23日

ダイヤモンド砥石、細目を試してみました

DIA細目が届きました。

今回は刃渡21cm(V金1号ステンレス鋼スライサー)を砥いでみます。

ステン系刃物はDIAは案外相性が良い感じです。

DIA極細目に比べ、水をつけずに砥ぐとより砥ぎ感があります。

4,5分割で砥いで行きます。

切っ先部分は慎重に上から押す力を加減しながら砥いで行きます。

砥げ具合を確認しなが慎重に。

砥石面に少し(1,2滴)液体洗剤を垂らして砥ぐ方法があると何方かのブログに

書かれていました。

確か和包丁の鏡面仕上げ時の特技だったかと。

注)抗菌作用ある洗剤(自亜塩素酸入り)はダメです。

鋼が腐食します。

当然ながら砥石面の滑りがよくなり、磨ぎやすくなります。

磨ぎやすの文字が伝わり安いかと。

但し、滑り安く危険(手を切る)も背中合わせに。

そこで今回はDIA細目で砥ぐとき、最初は水をかけずに砥ぎ、

仕上げにDIA砥石面にも水をかけて砥いで見る事にしました。

画像は極細目、細目の比較です。

確かに研磨力がソフトになります。

中砥ぎ、仕上げ砥ぎ併用で、切れ味鋭いナイフの完成です。

この仕上げ砥ぎ時にもしっかり返り刃を取りましょう。

こうすれば刃かけも防げます。

尚、このDIA砥石には草刈ガマなどを砥ぐ場合に便利な

甲丸型(かまぼこ型)もあります。

この場合も最後にDIA面に水をかけて仕上げ砥ぎすれば

切れ味アップです。

今回は刃渡21cm(V金1号ステンレス鋼スライサー)を砥いでみます。

ステン系刃物はDIAは案外相性が良い感じです。

DIA極細目に比べ、水をつけずに砥ぐとより砥ぎ感があります。

4,5分割で砥いで行きます。

切っ先部分は慎重に上から押す力を加減しながら砥いで行きます。

砥げ具合を確認しなが慎重に。

砥石面に少し(1,2滴)液体洗剤を垂らして砥ぐ方法があると何方かのブログに

書かれていました。

確か和包丁の鏡面仕上げ時の特技だったかと。

注)抗菌作用ある洗剤(自亜塩素酸入り)はダメです。

鋼が腐食します。

当然ながら砥石面の滑りがよくなり、磨ぎやすくなります。

磨ぎやすの文字が伝わり安いかと。

但し、滑り安く危険(手を切る)も背中合わせに。

そこで今回はDIA細目で砥ぐとき、最初は水をかけずに砥ぎ、

仕上げにDIA砥石面にも水をかけて砥いで見る事にしました。

画像は極細目、細目の比較です。

確かに研磨力がソフトになります。

中砥ぎ、仕上げ砥ぎ併用で、切れ味鋭いナイフの完成です。

この仕上げ砥ぎ時にもしっかり返り刃を取りましょう。

こうすれば刃かけも防げます。

尚、このDIA砥石には草刈ガマなどを砥ぐ場合に便利な

甲丸型(かまぼこ型)もあります。

この場合も最後にDIA面に水をかけて仕上げ砥ぎすれば

切れ味アップです。

Posted by 輝 at

10:25

│Comments(0)

2018年02月18日

ダイヤモンド砥石(電着)でナイフを砥いでみました

短めのナイフを砥ぐ場合

には少し小さめの砥石が便利ではないか?

キッチンでも比較的邪魔にならず、ちょこっと出して砥ぎたい。

お応えしましょう。

早速、試してみました。

結果から見えて来た事は

1)砥石(人工砥石:以下砥石)に比べ、ダイヤモンド砥石(以下:DIA)は研磨力が強いので

ソフトタッチで砥ぐべき。

2)DIAは面直しが要らない。

3)水をかけずに砥ぐこともできる。

もちろん水をかけても大丈夫。

但し、水をかけないで砥ぐ方法が砥ぎ感(砥いでいる実感)がある。

4)一般使用では細目または極細目が最適。

注)しっかり砥いであるナイフの日々の手入れであれば、極細目が良い。

カービングナイフなどのナイーブなナイフには極細目が良い。

5)砥ぐ箇所を押さえる力の加減で研磨力が変わる。

6)今回は1/4サイズ(縦8.7cm横5.6cm)のDIAを使うので

砥ぎ方にひと工夫した。

注)縦研ぎ、横砥ぎ、並行砥ぎ

7)実験では21cm牛刀まで試しました。

刃渡りを4分割して砥いで行きました。

注)今回、返り刃は新聞紙に擦りつけて落としました。

この返り刃をしっかり取り除かないと、ナイフの欠けに繋がります。

ナイフを砥ぐタイミングは調理直前はいけません。

簡易砥石で砥ぐ場合もすべて含めて、調理直前に砥ぐ事はいけません。

金属臭が出て、すぐに使うと食べ物に移ります。

今までの経験から以下の方法で砥いでみました。

1)お持ちのナイフの表裏の状態や刃の付けられ方の配分(諸刃の状態5:5、6:4、7:3など)を確認。

刃の状態により

細かな欠けがある場合は細目が適切(大きな欠けは荒目、中目が必要になりますが)

購入時の状態が保たれている場合には極細目が適切でした。

2)まずは小さなサビも見逃すことなく取り去ります。

消しゴム形式のサビ落としが便利です。

3)砥ぎ方は縦砥ぎで砥ぐ、今回は真横砥ぎ(自己流)も取り入れてみました。

これが今回のポイントです。

縦砥ぎは初心者の方でも峯部分と砥石面の角度(10円玉1,2枚と言われています)

が保ちやすい利点があります。

お持ちのナイフの刃の付けられ方の配分にもよりますが、

一般的に刃表を砥ぐ場合は砥石面と峯の間は10円玉2枚程度の間隔です。

刃裏を砥ぐ場合は砥石面と峯の間は10円玉1枚程度の間隔が適切と思います。

刃裏砥ぎの時の柄元部分は柄が邪魔になる場合がありますので、

この時だけは砥石面に対してナイフを平行に当て砥いで行きます。

注)10円玉1枚程度の場合には鋭角な刃が付きますが、反面、欠けやすいと

言われています。(防御策として糸引きを入れる方法があり9)に記載しました。

4)刃渡りに合わせて3分割または4分割など分割して砥いで行きます。

5)切っ先部分から砥いで行く。(砥ぐ部分を上から押さえて、ナイフは手元から前に押し込む)

切っ先部分には若干の弧(R)があるので柄部分を少し持ち上げ気味にして切っ先部分がDIA面

に着くようにする事がポイントです。

6)上から押す力の入れ具合は、ソフトに優しくを基本に砥ぐ。

ダイヤモンド砥石はこの上から押さえる力の入れ具合で研磨力が変わります。

注)細目でも強く押せば中目に近い研磨力になります。

これは大きなポイントで、細かな欠けのあるような状態では極細目では刃が付きにくい場合があります。

7)砥ぐスピードは極力ゆっくり砥いで行きます。

慌てずにゆっくりです。

精神的に安定した時に砥いで下さい。(笑)

8)砥ぐ回数はナイフの刃の状態により変わりますが、使用感は意外な程スムーズで

どんどん削れる様には感じませんでした。

これは今回、砥石面に水を付けて砥いだからだと思います。

水を掛けても問題ありませんが経験からはナイフ面を水で濡らす程度で良いのでは

ないでしょうか。

9)糸引きとは砥ぎの最後の工程で、少しだけ刃先を立てて砥石面を2,3回往復させる。

2段刃にして刃先を強くする事です。

10)大きなポイントですが、余りにも細かな欠けがあるような包丁、長いあいだ砥いで

いなかった包丁には細目が良いです。

あくまでも砥石の粒度は極細目ですので、欠けありや長いあいだ砥いでないナイフの場合には専門家に

砥ぎ下ろしていただき、その後に極細目で維持管理して行くべきです。

又、フルーツ・ベジタブル・ソープ・キャンドルカービングのナイフなど薄手の物には極細目が良いでしょう。

それこそ白魚のような指先でナイーブに砥いで下さい。

この時には以前作った、木の押さえ棒(治具:トグジグ君)の出番かも知れません。

切れが止まらない包丁を短いサイクルでささっと砥ぐには最適なダイヤモンド砥石です。

11)砥ぎ方のご質問はなんなりとお聞きください。

砥ぎ下ろしの為の目の荒いダイヤモンド砥石もありますのでご相談下さい。

ご参考までに

セットは

・ダイヤモンド砥石1/4

・すべり止めシート

・サビ落とし

価格は

4,320円(税込・送料込)

のセットです。

には少し小さめの砥石が便利ではないか?

キッチンでも比較的邪魔にならず、ちょこっと出して砥ぎたい。

お応えしましょう。

早速、試してみました。

結果から見えて来た事は

1)砥石(人工砥石:以下砥石)に比べ、ダイヤモンド砥石(以下:DIA)は研磨力が強いので

ソフトタッチで砥ぐべき。

2)DIAは面直しが要らない。

3)水をかけずに砥ぐこともできる。

もちろん水をかけても大丈夫。

但し、水をかけないで砥ぐ方法が砥ぎ感(砥いでいる実感)がある。

4)一般使用では細目または極細目が最適。

注)しっかり砥いであるナイフの日々の手入れであれば、極細目が良い。

カービングナイフなどのナイーブなナイフには極細目が良い。

5)砥ぐ箇所を押さえる力の加減で研磨力が変わる。

6)今回は1/4サイズ(縦8.7cm横5.6cm)のDIAを使うので

砥ぎ方にひと工夫した。

注)縦研ぎ、横砥ぎ、並行砥ぎ

7)実験では21cm牛刀まで試しました。

刃渡りを4分割して砥いで行きました。

注)今回、返り刃は新聞紙に擦りつけて落としました。

この返り刃をしっかり取り除かないと、ナイフの欠けに繋がります。

ナイフを砥ぐタイミングは調理直前はいけません。

簡易砥石で砥ぐ場合もすべて含めて、調理直前に砥ぐ事はいけません。

金属臭が出て、すぐに使うと食べ物に移ります。

今までの経験から以下の方法で砥いでみました。

1)お持ちのナイフの表裏の状態や刃の付けられ方の配分(諸刃の状態5:5、6:4、7:3など)を確認。

刃の状態により

細かな欠けがある場合は細目が適切(大きな欠けは荒目、中目が必要になりますが)

購入時の状態が保たれている場合には極細目が適切でした。

2)まずは小さなサビも見逃すことなく取り去ります。

消しゴム形式のサビ落としが便利です。

3)砥ぎ方は縦砥ぎで砥ぐ、今回は真横砥ぎ(自己流)も取り入れてみました。

これが今回のポイントです。

縦砥ぎは初心者の方でも峯部分と砥石面の角度(10円玉1,2枚と言われています)

が保ちやすい利点があります。

お持ちのナイフの刃の付けられ方の配分にもよりますが、

一般的に刃表を砥ぐ場合は砥石面と峯の間は10円玉2枚程度の間隔です。

刃裏を砥ぐ場合は砥石面と峯の間は10円玉1枚程度の間隔が適切と思います。

刃裏砥ぎの時の柄元部分は柄が邪魔になる場合がありますので、

この時だけは砥石面に対してナイフを平行に当て砥いで行きます。

注)10円玉1枚程度の場合には鋭角な刃が付きますが、反面、欠けやすいと

言われています。(防御策として糸引きを入れる方法があり9)に記載しました。

4)刃渡りに合わせて3分割または4分割など分割して砥いで行きます。

5)切っ先部分から砥いで行く。(砥ぐ部分を上から押さえて、ナイフは手元から前に押し込む)

切っ先部分には若干の弧(R)があるので柄部分を少し持ち上げ気味にして切っ先部分がDIA面

に着くようにする事がポイントです。

6)上から押す力の入れ具合は、ソフトに優しくを基本に砥ぐ。

ダイヤモンド砥石はこの上から押さえる力の入れ具合で研磨力が変わります。

注)細目でも強く押せば中目に近い研磨力になります。

これは大きなポイントで、細かな欠けのあるような状態では極細目では刃が付きにくい場合があります。

7)砥ぐスピードは極力ゆっくり砥いで行きます。

慌てずにゆっくりです。

精神的に安定した時に砥いで下さい。(笑)

8)砥ぐ回数はナイフの刃の状態により変わりますが、使用感は意外な程スムーズで

どんどん削れる様には感じませんでした。

これは今回、砥石面に水を付けて砥いだからだと思います。

水を掛けても問題ありませんが経験からはナイフ面を水で濡らす程度で良いのでは

ないでしょうか。

9)糸引きとは砥ぎの最後の工程で、少しだけ刃先を立てて砥石面を2,3回往復させる。

2段刃にして刃先を強くする事です。

10)大きなポイントですが、余りにも細かな欠けがあるような包丁、長いあいだ砥いで

いなかった包丁には細目が良いです。

あくまでも砥石の粒度は極細目ですので、欠けありや長いあいだ砥いでないナイフの場合には専門家に

砥ぎ下ろしていただき、その後に極細目で維持管理して行くべきです。

又、フルーツ・ベジタブル・ソープ・キャンドルカービングのナイフなど薄手の物には極細目が良いでしょう。

それこそ白魚のような指先でナイーブに砥いで下さい。

この時には以前作った、木の押さえ棒(治具:トグジグ君)の出番かも知れません。

切れが止まらない包丁を短いサイクルでささっと砥ぐには最適なダイヤモンド砥石です。

11)砥ぎ方のご質問はなんなりとお聞きください。

砥ぎ下ろしの為の目の荒いダイヤモンド砥石もありますのでご相談下さい。

ご参考までに

セットは

・ダイヤモンド砥石1/4

・すべり止めシート

・サビ落とし

価格は

4,320円(税込・送料込)

のセットです。